本文对北京大学图书馆收藏的94封张元济致夏曾佑信札进行整理并考释,信札时间集中于1897—1906年,除其中1封外,其余均未收入《张元济全集》。这94封信札的内容包括夏曾佑在商务印书馆出版《中国历史教科书》的经过、严复若干种译著的翻译及出版的相关史实,以及张元济办学堂、在南洋公学译书院及商务印书馆的出版事业等。本文附录了10封商务印书馆编译所、印刷所致夏曾佑信,以及1封李提摩太致张元济信,这些信是对张元济致夏曾佑信札内容的补充。

关

张元济;夏曾佑;严复;商务印书馆;《中国历史教科书》

作

栾伟平,北京大学图书馆副研究馆员。

本文刊发于。

文章目录

上篇

光绪二十三年丁酉(1897)9封

光绪二十四年戊戌(1898)11封

光绪二十五年己亥(1899)3封

光绪二十九年癸卯(1903)25封

下篇

光绪三十年甲辰(1904)25封

光绪三十一年乙巳(1905)7封

光绪三十二年丙午(1906)3封

信札无明确系年者11封

附一:“济”信

附二:商务印书馆编译所、印刷所书信

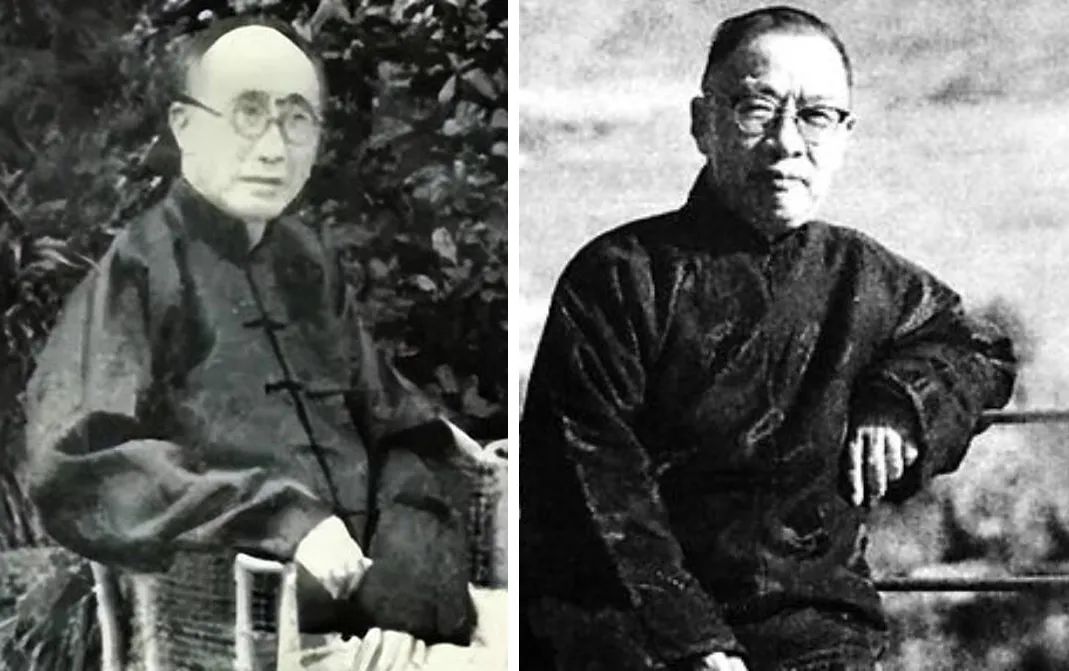

图丨张元济(左)夏曾佑(右)

北京大学图书馆保存有张元济致夏曾佑的多封亲笔信札,分装在两册中,另有11封信散在另一册中。这些信大致写于1897—1906年,内容包括:此时期《国闻报》相关史实;张元济办西学堂(后改名为通艺学堂)以及在南洋公学译书院、商务印书馆的出版事业;夏曾佑《中国历史教科书》的出版;严复在1897—1906年的翻译情况,尤其是严译名著《群学肄言》《社会通诠》的出版;梁启超与《时务报》同人的矛盾等。另外,张元济屡次请夏曾佑为其主持的《外交报》撰写论说,从相关信札看,《夏曾佑集》还可以再补入数篇《外交报》论说。

笔者整理了北大图书馆藏全部的张元济致夏曾佑信札,其中一册掺入一封署名“济”的信,但写信人不是张元济,今作为附录,并加以考辨。

这些信件,除其中一封(第[66]信)外,其余均未收入《张元济全集》,具有重要史料价值。笔者曾以《夏曾佑、张元济与商务印书馆的小说因缘拾遗:〈绣像小说〉创办前后张元济致夏曾佑信札八封》为题,发表于《中国现代文学研究丛刊》2014年第1期,其中收录8封信。《夏曾佑与严译名著出版之关系——以张元济、严复致夏曾佑信札为中心》,发表于《张元济与中华古籍保护研究》(上海图书馆编,上海古籍出版社2018年),收录5封信。总计公布过张元济致夏曾佑的13封信札。为保持张元济致夏曾佑信札的整体面貌,此次仍收入上述13封信,个别字句有所修订。

信件按照时间顺序排列,并在考释中列出系年理由。每一年中,无法确认具体写信月日的信札附在该年最后。考释中引用的《夏曾佑日记》,出自杨琥编《夏曾佑集》(下),上海古籍出版社2011年版,页693—785;引用的《张元济年谱长编》(上),张人凤、柳和城编著,上海交通大学出版社2011年版,页42—213。因此二书有较清晰的年月日以便核验,故文中不再一一注明。

另附10封商务印书馆编辑所、印刷所致夏曾佑信,主要与夏曾佑《中国历史教科书》的出版有关(借阅图书给夏曾佑参考,校订排印书稿等)。信件的时间范围大致为1903—1906年,因信息不足,除系年比较确定的信札外,不再单独考辨每封信的写作时间。

另有1封李提摩太致张元济信,是对于张元济介绍夏曾佑到广学会谋事的回复。附于张元济癸卯年闰五月十三日信后。

原信无标点,标点系笔者所加。[]表示据文意增补的部分。小字表示信札原文的行间补述部分。整理中,尽量保持信件原貌。异体字径改,不再一一注明。

系年和考释的部分内容在张人凤先生的具体指导下完成,特此致谢。此文如有错漏,均由笔者本人负责。

光绪二十三年丁酉(1897)9封

[1]1897年2月15日

穗卿老前辈大人阁下:

去岁杪肃奉一函,计荷垂察。春风扇和,伏想起居安善。菀公来信云君寓彼处,果能得一席否?抑俟开河后,将作图南之计?铨期不远,有人又谓三月尚恐未能,然则君尚当淹滞半载也,为之闷闷。学馆已开,规模尚可,众人亦尚无异议。学者不患无人,惟恐其不能持久耳。津门有无新出精美图籍(或外来者),能为我代购一二否?菀公近状若何,并乞示知为荷。专布,敬请台安。

馆侍张元济顿首 十四日

考释:夏曾佑丙申年十二月十七日日记:“移居菀生家。”另据信中“学馆已开,规模尚可”,西学堂于丁酉年正月十一日正式开办(《张元济年谱长编》上册,页4),此信日期当为丁酉年正月十四日(1897年2月15日)。

[2]1897年4月5日

穗卿老前辈:

夏坚仲归,询知起居安善,甚欣慰。育才馆一席,慰情聊胜无,若欲以公之教泽施之,则正未有合也。坚仲又言,公欲与又陵先生译《辨学》,此极好事,闻书亦无多,公与又陵不过竭数日之力,而使天下人都能享口舌之福,亦何乐而不为?计是月内公当入京投供,既投供,不能不居此候选。错此机会,此学不知何日方兴。公固欲运广长舌普救众生者,故敢以此为公劝,刍荛之言,务望垂采。(又老所译书,已有印成者否?亟欲一观之也,乞代询又老。)专此,即请撰安。

馆侍张元济顿首 三月四日

菀生前辈并乞致意。

考释:夏曾佑光绪二十三年正月十六日日记:“夜与又陵谈耶芳《辨学》。”

[3]1897年4月16日

穗卿前辈:

三月四日上一书,计达览。荣选在即,台从当赴部投供,果何日首途,甚盼早来,一倾积愫。津门有无新寄书籍,能为我访购否?严又老著作甚富,如已印行,并恳各购一分。《辨学》已译成否?至为翘企。相见伊迩,不多述。手此,即问起居。

馆侍张元济顿首 三月望

考释:是信内容与前信衔接,故系于丁酉年三月十五日(1897年4月16日)。

[4]1897年8月12日

穗卿先生:

津门少住,畅聆教诲,感佩无极。归后,即将馆章详细酌改,未及蒇事,旋发寒热,又卧床数日。幸坚仲归来,得与商定。同学到馆,颇为欣悦。即在局外者,亦无异辞,且渐有报名来学者。此事知系廑注,故特详告。

昨得卓如来信,谓将舍去报馆,隐于西湖,此志已决,一切当劳穰卿任之云云。穰卿信亦云:筱村调署钱塘,电招卓去,劝其住西湖、习西文,以三年之力读全史全藏,卓去意颇坚。济思卓之为人具有毅力,决不肯中道而废,且《时务报》关系之大,卓岂不知,此其意盖必有大不得已者,而又不可为外人告也。果为何事,公能度之否?卓有函致公否?岂其与同事者有不合与?然决不至此。穰信又云,现与公度、熊秉三、马湘伯再四挽留,但不知卓能允否。何卓之前后异辙与?卓果去,谁能代之?且使守旧之徒益快,然于此事之不能有成,其患又何可胜言。知卓莫如公,卓所信者亦莫如公,曷作一函以劝阻之?卓来信有凄惨意,公如作函,并祈速藻。济今晚亦拟寄一信去,然恐未必能动彼听也。

台从何日来都,拟请税驾敝馆,盼切盼切。沪友寄一板箱到津,菀公代给赀,兹欲以洋泉六角归之,不便寄,请代付,当面缴。专此,即请台安。

元济拜上 七月十五日

育材馆学生讲堂中所用之桌椅,每一分一桌一椅需钱若干,祈询示。

考释:是信所言梁启超与汪康年之间矛盾,系丁酉年七月间事,参见《张元济年谱长编》“1897年8月24日(七月二十七日)”条。

[5]约1897年10月9日

穗卿先生:

昨到馆,读手书,敬悉。需用书籍,已由坚仲办理,信到时,济固未在馆也。台从今年内果不南行否?至念。致又老一函,乞转交。聘教习、购书籍、定功课,皆馆中至要之事,不能不仰求又老,闻其性颇迟,请道苦衷,并时时促之,至恳,至恳。前于八月中,曾托带一函,书籍、课程事言之颇详,请告之。即刻又须入署,不克多述。敬颂道安。

元济顿首 十四早

考释:信中“聘教习、购书籍、定功课,皆馆中至要之事,不能不仰求又老”,揣摩其口吻,应为西学堂(后改为通艺学堂)初办时事,故系于1897年。另外,“前于八月中”曾写信谈“书籍课程事”,故此信应写于丁酉年九月及之后。考虑到此时期张元济与夏曾佑通信的频率,故此信约写于丁酉年九月十四日(1897年10月9日)。

[6]约1897年12月1日

穗卿先生:

接初四日手书敬悉。《黑白报》资有便人即托带上,请先告周寿翁,并为道谢。销报有进境,甚慰。离心力阻力之来,凡欲成一事,亦例所必有也,非特无损于事,而实能有益,但我中国人往往不能受其益耳,公谓然否?鄙人不解格致之理,以上云云,实由历试而得,每遇一次,即得一进步。求其所以然,盖由事机不顺,则必竭吾心力以图之,天下事皆人所为,果图之,未有不能成者也,而其所谓不顺者,亦遂转而平坦矣。《国闻报》之益,虽未大见,决将来必有可观。又老、菀公经营数月,煞费苦心,尤望有以坚持之也,请转达为幸。敝馆聘教习、购洋书两事,前屡专函恳又老玉成,晤时乞再敦促之,至恳至恳。(近事详致菀公函,请取阅。)

张元济顿首 初八日

考释:《国闻报》创刊于丁酉年十月初一日(1897年10月26日)。同年十一月初二日(1897年11月25日)夏曾佑日记:“报馆阻力大生,俄人来诘,又陵固拒,而局中又有离心力,不知能消去否也?”很可能是夏曾佑致张元济信,提到国闻报馆的“离心力、阻力”,张元济为此回信。

[7]1897年12月15日

穗卿先生:

迭奉数函,计达左右。菀公书来,太原能保护,甚慰。现在总以推广销路为第一义,风波稍定,京都似可再行招贴一次,乞卓裁。前复又老函,计已达到,晤时乞再致意。洋教习何时可到,何以至今尚无电来?购买西书,再过几时可以带到?统乞询示,同学颇为瞻企故也。承代托周君定《黑白报》,迄今亦未见到,如须付价方有报,即乞代付,示知遵缴。敬恳,即请台安。

元济顿首 廿二日

外一件乞交陶吉翁为恳。

考释:信中定《黑白报》事,以及托严复购西书、请洋教习事,接于第[6]信后。另,丁酉年十二月廿一日,张元济致汪康年信云:“鄙馆教习已请定,系由严又陵经手,由伦敦聘来。”(《张元济全集》第2卷《书信》,商务印书馆2007年版,页189)故此信作于丁酉年十一月廿二日(1897年12月15日)。

[8]1898年1月2日

(按:前疑脱)中籍固尚易得也。陆公行径太奇,不敢往访,外人亦知之者多,故尤有所惮。培老亦知之,谓当晚一席之言,恐南海不测之祸即基于此。此言公固告我矣。菀公痰喘近已痊愈否?至为驰念。比见杏南议销报策,报房终未妥善,拟荟萃各报设一专售处所,倘经理得人,或可获益。不知能办得到否?复布,敬颂道祉。

菀公同此致意。

元济拜上 十二月初十日

考释:丁酉年十二月廿一日,张元济致汪康年信,提及拟在北京设一专门售报处事:“日前彼此晤商,拟于明年代觅两三间屋,专用一二人司其事,并雇一二人分送各报,名为《时务报》分馆而附以各报,即以所提二成经费作为开销,弟等随时督察,款项仍由弟等按期汇奉,未知尊意以为何如?”(《张元济全集》第2卷《书信》,页190)戊戌年二月,张小义所设总报局开办(张树年主编,柳和城等编著:《张元济年谱》,商务印书馆1991年版,页24—25)。另,信中提及“南海不测之祸”,但张元济于戊戌事变后离京,亦无在京外设总售报处的举措。故此信存疑,姑系于此。

[9]1898年1月3日

穗卿先生:

昨上一函,计荷察入。敝学堂奏稿,拟乞转托报馆代印三百份即用《国闻汇编》纸,篇幅大小同,先寄数十分来,不必装订也。章程订定,续行寄呈,能速办尤妙。又康先生呈稿一份,亦乞代印二百本,并属致意。书兄属先请安,洋衫一件已收到,后再函谢。专此,敬颂道祉。

元济顿首 十二月十一日

考释:《国闻汇编》创办于光绪二十三年十一月初五日(1897年11月28日),停刊于光绪二十四年正月二十五日(1898年2月15日),故系于此。

光绪二十四年戊戌(1898)11封

[10]1898年1月30日

穗卿先生:

新岁想起居安善。特科命下矣,先生尚有意乎?闻子封云,又公拟于本月来京,不审已定期否?学堂现拟卜迁顺治门内,尚未定局。俗事丛集,几无片刻闲,不克多述。致胡步翁一信,乞转送。肃此,敬贺年禧。

元济顿首 初九

又老、菀公,晤时均乞致意。

考释:信中“特科命下矣”语,指戊戌正月初六日光绪诏设经济特科。

[11]1898年3月7日

穗卿先生:

日前上一函,计荷垂察,尊事究竟如何布置,至以为念。敝学堂需款甚急,北洋二月捐款,请告菀公即日汇寄。又需用西人餐钟有柄可执而摇者,价四元,其钟口径约四寸,声极宏朗,天津洋货店多有,请代购一具,并托会试友人携之来京,至恳,至恳,该价容缴。又致又公一函,祈转交。肃布,敬请台安。菀公均此。

元济顿首 十五

考释:信中有“北洋二月捐款,请告菀公即日汇寄”语。戊戌年三月廿六日信(第[15]信)有“三月汇款早到记在月初”,即汇款在当月月初即到,故系于此。

[12]1898年3月24日

穗卿先生:

顷由张祥托人交来洋信一件,外封并无一字缄已剪开,未知何故,情节支离,令人莫解也,函内只有洋文数字,不解所谓。其上有人名,岂即伦敦会友所代聘之教习耶?又有地名,岂教习来从彼处耶?末一字似“严”之还音,岂又老之函寄自尊处者耶?张祥在城外,明日当传询,恐其有遗失。(请告同人,此后勿复交张祥送,恐其误投或遗误,转生枝节。)然彼不能即来,故先作一函,并将原件附去,乞询示为幸。尊处事若何?甚念,甚念。

元济顿首 初三日

考释:信中提到“函内只有洋文数字,不解所谓”,与第[13]信相接而略早,故系于此。

[13]约1898年3月下旬

穗卿先生:

昨得菀公函,知报事已由杏南面谈。济知杏南来,因事请假未入署,今日始访之,见后当知细情矣。菀公何日回南,果因何事?承代给饭钟、《黑白报》价金,甚感。去年十一月北洋捐款,除付慕丈处七十金购桌椅外,尚存三十金,请告菀公拨还。尚余若干,结存彼处可也。如菀公尚未行,乞转告。又寄来三月捐款汇票一纸,照收无误。前数日寄还洋文一纸,果系何事,乞示。尊报帐目,即日清厘寄呈。敬承起居。如晤又老,乞致意。

元济顿首

外附致夔帅信一件,乞饬送。

考释:据第[15]信“三月汇款早到记在月初,前交报房寄呈一函,附致夔帅一信”,以及是信“又寄来三月捐款汇票一纸,照收无误”可知,此信约写于戊戌年三月初。

[14]1898年4月9日

穗卿先生赐察:

手书敬悉。洋书拟请执事入都投供日带来,不知能允我否?若先有便能托带,尤妙。报帐迄未竣事,事经断续,终无成功,亦其常理。鄙人四日中只得两半日可以理事,故历时虽久,而迄不能举一事也。然阁下此次入都,必当有以报命,决不敢再为迟误。肃此布复,敬请著安。

张元济顿首 三月十九日

考释:信中所言“报帐”,当指《国闻报》账款。《国闻报》丁酉年十月初一日创立,而戊戌变法失败后张元济离京,故此信书于戊戌年三月十九日(1898年4月9日)。

[15]1898年4月16日

穗卿先生赐察:

奉手书,敬悉。菀公旧恙复作,不知医者云何,至为驰念。三月汇款早到记在月初,前交报房寄呈一函,附致夔帅一信请转送也,其时记已奉复矣,该函曾递到否?国闻报帐日前甫行算结,又聚兴交来二月清单,统行奉呈,敬乞转付账房核算有无错误。敝处存银七十三两有奇,又聚兴交来二月份报费,应如何汇缴之处,伏乞示悉。鄙意北洋如闰月尚有助款,可否彼此对画,以省汇费?另开清单一纸,乞与菀公一商,如属可行,即乞示复,以便销账。迟延之咎,深抱不安,惟知我者鉴原之耳。洋师尚无东来信息,同学甚为悬望。如所费不逾二十金,拟乞教友代发询之,并乞转商又老,至恳。尊报近来有无阻力?此间虽奏准而未闻行文,岂已知无此权力耶?再前月报端刊有在京每月取赀三千三百之说,前与聚兴言:本月拟照加。渠云:尊馆未函知,难以办到。如果欲加收,乞示,当预布报端,亦乞再为声明。沪寄各书并几何两册,遵谕饬仆走领。即乞检付仆人,并拟借宿一宵,并求俯允。肃此奉复,敬请台安。

张元济顿首 廿六日

菀公、又老祈致意。

考释:信中提到“闰月”,以及“国闻报帐”,当是戊戌年事。再加上“三月汇款早到记在月初”以及“北洋如闰月尚有助款”(按:戊戌年闰三月),可知写信时间为戊戌年三月。

[16]1898年5月4日

穗卿先生:

得手示,敬悉。聚兴所定条款,敝处亦无稿,已令其携来,当钞奉也。前开划款清帐有无错误,又北洋本月捐款已否收到,统祈查示,以使彼此销账。前月报费尚未收齐,鄙人事繁才绌,深恐贻误,甚盼执事来,可以商定一切也。前报馆账房来函云,正月寄报收数不符。此事济诚知有误,然事积数月,此间又有迁移之举,而堂中往来人多,必有不能稽察之处。且前此数月未曾专归一家,今日增若干,明日又减若干,一发一收,亦难免误。然鄙人咎实难辞,惟有乞诸公之鉴原耳。

伦敦书籍,又老函告即日可到。台从入都,拟求携带,至恳至恳。菀公近体若何,已大痊否?南行其缓期乎?希代致意。西国图书集成未知何时可以复印寄到,亦乞一询。相晤在即,不多述。肃复,敬请道安。

元济谨上 十四日

考释:信中“前开划款清帐有无错误”语,与第[15]信紧接。另据夏曾佑光绪二十四年闰三月二十六日日记,夏曾佑于是日“乘汽车入京”。

[17]1898年5月14日

穗卿先生赐察:

昨得手书,敬悉。台从何日入都,来函未道及,至为企念。坚仲处有一仆至津,寓佛照楼,书籍等拟令其带归。附去坚仲一条,乞饬交。若寻觅不得,问孙慕韩处便知。书箱损破,并乞饬购另装为恳。菀公寄来洋书非又老代购之件,又老所购系来自伦敦,有两铁箱。如已寄到,亦乞饬令前往领取。前已奉托,因究系琐事,未敢娄扰,故又改议也。敝堂延请洋汉教习事、《国闻报》划款账,台从来京时,至乞代为一询。至恳,至恳。专此,敬请道安。

张元济顿首 廿四日

考释:信中提到严复代购伦敦西书事,与第[16]信紧接。故写信时间为戊戌年。另由是信语气可知,其时夏曾佑即将入京,而来信未确切告知时间,致张元济“至为企念”。

[18]1898年6月19日

穗卿先生赐察:

旬日未能通讯,甚念甚念。朝廷忽有新意,近又渐沉寂,连日闻有废斥八股之说,然迄无明文。本源之地未清,而左右又无人,乌足以言维新耶?

鄙人召对情形,已略为又老言之,计当转告。兹乘胡步青回京之便,托带去六十金,请转致又老。区区者不足以将敬也,敬祈善为我辞。再又老欲以陈易其侄来堂教习,惟堂中已用严名具呈立案,且遍告同学,又值新退教习在外布散谣言,谓所延者非上品,有因此而他适者。今若再更变,深恐辗转讹传,益启人疑。已将此情告又老,未知彼意云何,祈再为我一言,至恳,至恳。又老来信亦甚赞陈之足胜任,然济等为难却并非有所不足于陈公,公想能鉴此意也。

蒋澍翁属购参价太昂,函询候示,迄未复,祈代询之。又报房递来沪信,想由尊处转寄,有篾包一件未到,是尚存贵馆否?台从何日来京,甚盼,甚盼。敬布,祗请著安。

张元济顿首 五月一日

菀公、又老均此致意。

考释:“鄙人召对情形”指光绪二十四年四月二十八日(1898年6月16日)光绪帝召见张元济一事(《张元济年谱长编》上册,页66)。

[19]1898年8月31日

穗卿先生赐察:

别后未递寸缄,以为台驾已南行矣。子封来,始知公尚在津,济不知公何以不归也。都中无甚好事,默观时局,殆将转矣。大学堂事,济业已辞去,然请托纷集,颇受扰累。前迭恳菀公为我登报,藉以白众,公试速之,稿已寄彼矣。又老前有入都之说,同学至为企盼,不知何日方成行,此间已预备房舍,并有多事待商。晤时乞达鄙意。肃此,敬请著安。

张元济拜上 十五日

考释:京师大学堂创立后,管学大臣孙家鼐拟聘张元济为大学堂总办,张元济约在戊戌年七月辞去;另,是信中提及“又老前有入都之说,同学至为企盼,不知何日方成行”,戊戌年八月初三日(1898年9月18日),张元济邀请严复在通艺学堂讲《西学门径功用》(《张元济年谱长编》上册,页76)。故此信作于是年七月十五日。

[20]1899年1月20日

穗卿先生:

里门返棹,获诵手书,尺素传心,如晤我故人也。闻近仍寓菀生家,起居何如,至念,至念。见前月选单,未列大名,不知现尚投供否?来书具道出处两难情形,代为恼闷。鄙意无论如何都无上策,姑行其心之所安可耳。江宁设省学堂,需延教习,当事者商之穰卿,弟恳其为公推毂,穰亦谓然,但不知前途之意何如,公意又何如。便乞示我数行,以便告穰转达。

菀生近状何似,其病体较去冬有胜否?报事已否定议?至为驰念。仲宣、坚仲明春思作远游,略有机会,济则身被羁靮,无可摆脱,徒相羡叹而已。馆事尚无成议,姑俟盛君回沪,再作道理。现在日习西文,尚不荒辍,知念并闻。又老译《计学》,近已得若干,能劝其先付剞劂否?肃此布复,敬承起居。

仲宣附笔致意。

张元济拜上 十二月初九日

吉田事一时难于为力,但亦为同志者言之,不知效否,并告。

考释:“馆事尚无成议,姑俟盛君回沪,再作道理”语,指张元济入南洋公学任职事尚待盛宣怀回沪后定,时在戊戌年末。

光绪二十五年己亥(1899)3封

[21]1899年2月21日

穗卿先生:

去腊初十肃寄一函,计达青览。春和,伏维起居多福。公近来常作何事,选期当在何时?前江南学堂事,比询诸穰,尚无消息。穰云:蒯亦难与共事。则公不愿就,与穰信不效,均甚妙也。舟山、侯官二公近状何如,尚遭时忌否?菀公有春暮南返之说,能不变计与?又老译《计学》,比又增得几何?观其所命大学堂试题,知此事不至中辍,至为欣幸。晤时均乞为我致意。济蜷伏沪滨,无异乡处,在家专习英文,从师尚未能定,馆事仍无定议,闻前言有尼之者,然境遇不能夺我志也。

棣三来函,张憩伯寄通艺学堂矿质多种,已经到津。济已托棣三函取,发至尊处,务祈于开河后觅便寄下。近阅地质学书,颇欲得此,以为印证也。专此,敬请著安。

仲宣、坚仲均未返沪,并告。

元济拜上 正月十二日

考释:“济蜷伏沪滨……馆事仍无定议”语,显见张元济在上海,且尚未入南洋公学任职。

[22]1899年4月22日

穗卿先生执事:

去腊初十,迭寄两函,计均达览。比来台从尚寓翁洲处否?起居何如?见正月选单,仍无大名,然有仇继恒,此人亦庚寅科,想下届必轮值我公矣。义人索地,朝意坚拒,战端一开,瓜期必速。我辈无所虑,我公数年之望,今甫可偿,一旦又为彼破,岂不可恼。有人谓决无战事,我固虚声,意亦无力,然与否欤?乞公诲我。都中士夫近复不知有何议论,津门距京较近,必有所闻,亦乞示知一二。济碌碌如恒,谋食匪易,幸贱躯无恙,不致废读,知念并陈。专此,敬请著安。

菀公均候。

张元济顿首 三月十三日

考释:光绪二十五年二月初五日(1899年3月16日)《申报》9307号第9版刊登的《正月分选单》中,有仇继恒的名字。夏曾佑己亥年四月二十五日日记云“选得祁门”。

“义人索地”事,指1899年3月2日(一说2月28日),意大利要求租借浙江省三门湾事。同年,意大利的数次侵占意图均被清廷制止。次年1月,意大利放弃此图谋(郭廷以:《近代中国史事日志》,中华书局1987年版,页1041、1042、1046、1047、1055、1062)。

[23]1899年6月13日

穗卿先生阁下:

坚仲北还,托面达一切,计荷垂察。前日阅报,欣悉荣选祁门。祁居万山之中,民气淳朴,当尚易治。但不知其肥瘠何如耳。济不敢望公为循吏良吏,但愿公为庸吏俗吏,国计民生都可不问,苟可以肥吾囊橐者,尽心竭力而为之,徼幸数年,足资温饱,敝屣一弃,萧然天地之间,然后著书立说,一意启发民智,为支那新学之祖,千秋事业,远胜于循良一传也。刍荛之言,不知足供采择否?

济现就南洋公学译书局事,将来拟将又老所译之书,代为印行,局中并可贴还译费。前已函商又老,回信未置可否。台从过津时,乞将此意代为探询。局系附属南洋公学,译书并非牟利,意亦欲将振兴新学。前曾劝又老将所译出《计学》数卷,先行付印,以惠来学。渠言无力办,济故于局中拟定一章,专购通人私译之稿,由局出价,并为印行。此专为又老而设,济思渠之译书,本无所图,而书成之后,并有人归还译费购价多寡,济无其权,然以又老之名,当不至过薄也。亦乞转达,代为付印,则此后并可源源续译矣。我公以为然否?

再济欠国闻报馆报费一元□角,执事过津,拟乞代还,到沪再行奉缴。缘数目过微,汇寄不便,故以奉渎,乞恕宥。专此,敬请台安。

张元济顿首 五月初六日

仲宣附笔道念。

考释:己亥年四月二十五日,夏曾佑被任命为安徽祁门县知县。

光绪二十九年癸卯(1903)25封

[24]1903年4月18日

穗卿先生:

别后倏已经旬,额伤已平复未?荣补有无好音?均甚念念。荣禄死得如此之快,可谓便宜已极。此后朝局何如,公能猜否?

《外交报》销路殊滞,愿求公为我撰论不必期期为之也,篇约千三四百字已足,不识能俯允否?必当有以报也。

商务印书馆见《新小说》已停,愿踵出一小说旬报,弟劝其专用浅文白话,慢慢开通下流社会。该馆颇能听言,不谂公更能发此大愿,以拯众生否?章回、弹词、演义、传奇二簧小曲均附入、笑谈、杂记,任公所择。如承俯允,欲用何题目,大意若何,祈略示悉,以免重复。

前日接又老来信一件,兹寄上。尊寓在何处?祈示悉,以后可直接通讯。坚仲尝有信来,属笔致意。肃此布达,敬请台安。

张元济拜上 三月廿一日

考释:荣禄卒于1903年4月11日,故是信作于癸卯年。

[25]1903年4月27日

穗卿先生:

奉廿七日手书,谨诵悉。贵恙已痊,极慰。署缺有望,为目前计,亦甚好。但三耳已调浙江,近且传其丁忧,恐未必再到安徽,是此事亦不可必得矣。属告又老事,遵转达。方守六南下,言本初极恶又老,询其何故,则云为美生所挤,疑其言或有因也。

张园迭开演说会,前日拒法,今日拒俄,前者创自鹤庼,济未往听。后者建自穰卿,济往听焉。有二百余人,以爱国学生为最多,童子约居四分之一,杂乱喧哗,毫无纪律。有琼州林君闻人言,系南海弟子登台演说,未及数言,便尔大哭。学生鼓掌称善。同时有数人,相继登台而哭,哭声与掌声相应。林君哭竟,推原时局之坏,皆由于皇上不能亲政。吴稚晖忽起于后,戟手相骂,谓“爱新觉罗真有忠臣,但余辈不欲听此等语”。于是骂声竞作,一哄而散。似此情形,确当“儿戏”二字。公惜不在场,不然亦可多看一出新戏也。若辈如此行径,将来又结何果,愿公预言之。

双火既息,朝局必无变动,恐并为恶亦不足耳。公以为然否?《外交报》全份交邮局寄呈。蒙允惠巨制,极感。近在外务部禀准咨行各省购阅,不过为推广销路起见。有此一层,着笔较难,然料公必仍能游行自在,不见其难也。

《表微篇》,容索之颂阁,如不能登,遵寄。横滨《新小说》骤停,闻系因卓如赴美,无人接手。商务馆现求助于繁华报馆主人李伯元,其笔墨亦平浅,然此外更无人。宗旨分两端:一扫除旧习,一发明新理。门类为章回、弹词、演义、传奇、京戏,小曲间附翻译。出首册后当寄呈。总望公发此大愿,渡彼众生,临颖不胜瞻望之至。

元济顿首 四月朔

考释:信内“双火既息”,指荣禄之死;另,李伯元主持的《绣像小说》创刊于癸卯年。

[26]1903年5月10日

穗卿先生:

别后想安抵武林,日来丧事正忙,伏望珍摄,善自慰解。葆良信即日寄去,闻人言伊将来沪也。前日晤颂谷,渠甚愿留公在沪,济亦甚愿。适商务印书馆主人欲延聘通才,主持编译,属济举荐。其职为编纂课本、校润译稿。伊处虽有数人办事大都皆济所荐,然无人能总其成。事亦不少,每日办事时刻约在五钟左右,月奉薪水百元,房膳由伊处供给,但不能精适一切详情,容再布达。如公无意,则亦不赘言矣。济举公名,渠极欲敦请,不敢冒昧,属济先为致意,未知能否俯就,尚望示覆。生意中人视钱甚重,济亦尝为之料理此事,相待之处,有时殊欠从容,故济亦不敢过于劝驾。如不欲到馆办事,或为之编纂课本,或撰小说该馆现欲出通俗小说报,则量事为酬,渠亦甚愿。二者皆为转移风化要事,难得彼辈肯为出钱,藉而用之,未始非计。一切统祈酌复为幸。肃此布达,敬唁孝思。

元济顿首 四月十四日

外附祭幛一道,聊表下忱,伏祈代荐伯母大人灵前为恳。

考释:信中云“商务印书馆主人欲延聘通才,主持编译”及“该馆现欲出通俗小说报”,均为癸卯年事。“通俗小说报”即《绣像小说》,创刊于癸卯年五月初一日(1903年5月27日)。

[27]1903年5月29日

穗卿先生:

前月廿九日午后三钟诣《中外日报》馆,候公良久不至,以前一夕在舟未睡,倦极而归。曾介颂谷致词,谅达清听。从者抵安庆后,已晤葆良否,三耳公相待如何?闻学堂已起波澜,则此后恐亦不免生事,未知公去就何似。近日晤商务主人,频以执事能否通晓东文为问,察其词意,似不甚殷。鄙意若辈全属外行,共事亦有难处,与其易退,不如勿进。鹤庼已辞去,我辈不值步其后尘矣。公以为然否?颂谷意甚拳拳,敝报亦欲恃公为重,如皖中事难猝定,可否来此暂戢鹏翼?冒昧代筹,伏祈甄择。肃此,敬颂礼安。

张元济顿首 五月初三日

颂谷言,公有论各种小说一文,伊不欲登。可假我一读否?又及。

考释:信中张元济介绍夏曾佑入商务印书馆编译所事,内容紧接前信。

[28]1903年6月6日

穗卿先[生]:

奉初八日手书,敬悉,敬悉。官场之险,于此可见,妙在我公现正以丧去官,不至别生枝节耳。暂时居皖,节省经费,目前亦只可如此。颂谷处今日当即往告。敝报论说倘蒙代撰,准即定局,月需三首,谨奉润资英蚨卅翼,戋戋束帛,知不足以辱高贤,荷公不弃,故敢相渎耳。此外如有相宜之事,必为代谋,愿公勿以所遇为忧也。

论小说文,拜诵两遍,其“人生既具灵明”及“解乙款”两段,的是哲理名言。其他评论,亦能指出文字体用。拟再留玩数日,再寄还。

前电存疑二字,续得书衡来信,一为乌目山僧,一为野鸡大王。当道闻已竭力举办,惟仍为洋人所遏,然恐若辈更无忌惮,益加放肆,同为中外所不容,则真成一大笑话矣。卓见以为然否?余续布。敬请台安。

元济顿首 五月十一日

再,敝报论说,中外古今可以纵笔所至,惟以外交为限,说理而不骂人。篇幅约以两三叶为度,两叶者约千四百字左右,三叶者约两千字左右,缘论说自为一门,不与他项连叶,不能空白过多也。元济再启。

考释:信中“论小说文”,即《小说原理》,“人生既具灵明”及“解乙款”均为此文内容。《小说原理》发表于《绣像小说》第3期,癸卯年闰五月初一日(1903年6月25日)。

[29]1903年6月12日

穗卿先生:

初八日肃复一函,计荷垂察。近日皖人于公有何议论?驰念之至。颂阁甚盼我公来沪,伊云当径致书左右,想亦已接洽矣。李提摩太前属济代延总校一人正月之事,声明必须进士翰林,揣其意,盖欲为金字招牌之用。其中有好处,亦有坏处。渠辈于此道本是隔膜,恐其假充内行,转致搅扰。又有蔡尔康辈参与其间,臭味难受,此所谓坏处也。可以携稿回家修改,以我公会元之名,可以先声夺人,渠辈必能信服,诸事自易着手,此所谓好处也。所校之书,将来必须列名,未知于公三年服阕、复入官场有无窒碍,济故迟迟不敢启齿,请公先自酌夺。如果可就,欲月得薪水几何,欲订何种规约,均乞示知,以便遵办。

敝报拟求撰论,不知能否俯允,至为悬盼。商务印书馆新出《绣像小说》一册,寄呈台览。前寄示《论作小说法》一首,渠欲登入报中,济不敢径与,乞示可否。如许其登录,欲得润资几何,候示转告。原稿附缴,济处已录副矣。肃此,敬请礼安。

元济顿首 五月十七日

考释:信中有“商务印书馆新出《绣像小说》”语,《绣像小说》创刊于癸卯年。

[30]1903年6月20日

穗卿先生:

奉廿二日手示,敬悉。《小说原理》稿收到,即转交。广学会事,前李提摩太来托仆时,云可携归校阅。闻彼处积稿颇多,谅初办时事必不少。脩数若何,未能详悉,容询明一切再告。

敝报蒙允撰论,荣幸之至。即稍有顾忌,亦不足困先生之神笔。来示云云,抑何过谦。已出之报,遵属饬寄。肃复,敬颂素祉。

元济顿首 廿五日

考释:《小说原理》发表于癸卯年闰五月初一日(1903年6月25日),张元济应在此之前收到稿子。据第[28]信,张元济已于五月收到该稿。

[31]1903年7月7日

穗卿先生:

前月二十八日手示祗悉。适因移居,致稽裁答,今将应陈各事条列如左:

一、广学会事,已告李提摩太。声明携稿归阅,但在沪地办事,并不携至他处“无人掣肘”殊难措词,故未述。渠询欲得薪几何,济答以不能自索。渠又属济代估,当告以每月一百两,其意似嫌稍多,云商诸同人再复。顷已得复信,附呈尊阅。试办之言,出自仆口;一月之限,则彼所定。鄙见先生亦可具意见书,如携稿归家、无人掣肘等项,由仆交李,如无异议,再行来此试办,何如?

一、新出二十四史,有中西书局仿竹简斋本,尚可看得。全书二百余册,股票售价三十六元。现已托人访问,未知尚能购否。将来领书后如何寄奉,抑候台从来沪自领,候示遵行。

一、爱国学社与教育会之内哄,实为意中之事。鹤庼已赴胶州习德文,教育会事遂归章枚叔主持,章岂吴之敌,其必为所逐也明矣。至其平日彼此如何交涉,临事如何启衅,我辈不置身其社会中,无从深悉。近日且起一大波澜,则章、龙、邹诸人被逮是也。工部局竭力保护,为延律师,于是诸人为被告,而大清政府为原告矣。领事之允签字,由于诋毁今上;其不许解送华官审讯,由于廷寄中有“就地正法”字样。工部局且为之划策,可免封《苏报》,而诸人太不晓事,依然狂吠,领事亦无如何,已于昨日封禁。被逮诸人尚未过堂,工部局欲令取保出外,而诸人不愿,西人亦以为奇。尤奇者,龙言保皇,章、邹言革命,在狱中已彼此相争,将来到堂又不知如何分别。《苏报》封矣,闻归自东京之学生,多从章、邹之说,欲踵出一《国民日报》,以与之抗。鄙意事至于此,彼此胜负俱有不利:若辈胜,则将来言论自由不知至何地步;政府胜,则将来肆行压力,又不知至何地步。公试揣之,其结局究何如也。

书至此,得初九日手示,敬诵悉。论一首拜读一过,正如意中之所欲言,而又为笔下之所不能言者,信手拈来,都有精理。乃益叹公于此艺之精也。与前期《造就外交人才》一论不相抵触,亦不复沓,以前文译自东报,且专论外交正格也。又老久无书来,数月前确曾寄来一小照,并未云寄尊处也来时并无信,附一西书中。《群学肄言》已出,公欲睹之否?可以代购。《外交报》已属补呈,以后亦按期续寄,曾收到否?肃此,敬请台安。

元济顿首 闰月十三日

考释:信内言《苏报》被封及章太炎、邹容入狱事,在癸卯年,是年闰五月。

附:李提摩太致张元济信[31-1]1903年7月6日

菊生仁兄大人阁下:

前蒙推荐贵友夏大令一节,刻经敝同人商定,拟请来会先行商办一个月,再定行止。希转达鄙意为幸。此复,顺请日祉。

弟李提摩太谨启 闰五月十二日

考释:此信提及广学会拟请夏曾佑“来会先行商办一个月”,而第[31]信云:“顷已得复信,附呈尊阅。试办之言,出自仆口;一月之限,则彼所定……”

[32]1903年7月10日

穗卿先生:

十三日肃复一函,计荷察入。顷接到十一日手示,敬悉。“治外法权”字本已代改,下期即可印出,以后仍祈陆续撰寄,不胜感激之至。廿四史已托人去买,云三十四元可以购到,惟书尚未交来,如何寄呈,乞示。广学会事,亦望核覆。敬颂礼祺。

张元济顿首 十六日

考释:“十三日肃复一函”,即第[31]信。《外交报》癸卯年第15号(总第49期,1903年7月9日)载《论外交治本之法》(未署名,未收入《夏曾佑集》),主要论及“治外法权”,而晚清期刊往往实际出版日期较标明日期延后。

[33]1903年7月21日

穗卿先生:

接十九、廿二两日手毕,敬诵悉。李提摩太丧妻后,常不到馆,已两访之,均未直。尊意必面达。渠意云何,再奉覆。

仿竹简斋本廿四史业已购得,需价三十八元。前云三十四元者,系照股票计算也。今已出书,停止股票,故增价。抽出《晋书》至《隋书》一段,先寄呈,拟托葆良带上,闻渠出月即行,想可待也。

《小说原理》已印入《绣像小说》第三期,早属该馆寄呈,何以迟迟,尚未达览?原稿以移居时匆匆收拾,不知庋藏何处,容觅得再寄呈。

《外交报》亦属速寄。前论已精绝,廿四日所寄《教皇病笃感书》一篇,尤能言人所不能言,钦佩已极,遵分两期登载。

馆中译事,钦甫荐其弟子林添祥接办,去钦甫远甚,然已难得矣。肃复,敬请暑安。

元济顿首 廿七日

又老有信来,甚念公,并属就《原富》分利款中,提百元寄作奠分,现尚未取到,容领得即寄。又及。

考释:是信作于《小说原理》发表后、教皇利奥十三世去世前,即1903年6月25日至7月20日之间,即癸卯年闰五月二十七日(1903年7月21日)。当时教皇已经去世,因信息迟缓,张元济尚未得知。

[34]1903年7月30日

穗卿先生:

日前肃上一函,计荷垂察,李提摩太已晤,晤时适直伊出门,即将尊示转交,并告以须俟八月方能来沪,渠首肯。来示所询各节,云再阅后奉复。逾两日往访之,询其意见何如,云稿存家中尚未阅,察其辞气,似不能自读,尚须求教翻译。好在彼处亦将歇夏,执事亦须缓期二月,可不亟亟也。

廿四史价洋三十六元又减去二元,已遵谕将来由报馆薪水划付。书已全交葆良带呈,卷数已托友人查过,惟叶数未查,如有短缺,祈即开示,以便饬补,但须从速,迟恐不认耳。

《教皇病笃感言》一论,只有三叶,分两期太短,仍登一期。报称教皇已逝,此论于下期方登,故僭改“笃”字为“逝”字,文中亦略有删易,以免后时。下期论拟于十四五日发印,仍求大笔一挥。《外交报》续出各期已否收到?如仍未到,乞示饬补。敬请著安。

元济顿首 初七日

考释:《教皇病逝感言》载《外交报》癸卯年第17号,总第51期,光绪二十九年六月初五日(1903年7月28日)。故是信作于癸卯年六月初七日(1903年7月30日)。

此信云“下期论拟于十四五日发印,仍求大笔一挥”,可见《外交报》癸卯年第18号(总第52期,光绪二十九年六月十五日)刊载的论说《论国家待属国之失策》由夏曾佑撰写。

《教皇病逝感言》及《论国家待属国之失策》两文,均未署名,未收入《夏曾佑集》。

[35]1903年8月2日

穗卿先生:

初六日肃上一函言《廿四史》已寄,并请撰论惠登事,计荷察入。初六日手毕诵悉。敝处一款毋庸亟亟归还,尊况并不宽裕,且闻八月将嫁女,留此款未始无小补。惟闻公学已将《原富》分利之款寄津,又老作书时尚未收到耳。若然,则以应尊处之用,亦须少迟矣,容询明再告。公欲得商务印书馆新印各书,当为转商。又老小像附上,乞察入。敬请(下缺)

考释:此信与第[36]信“初十日寄上一函……葆良想已到,廿四史尚可用否”相接,故推测此即癸卯年六月初十日(1903年8月2日)所寄之信。

[36]1903年8月6日

穗卿先生:

初十日寄上一函,计荷察入。葆良想已到,廿四史尚可用否?昨奉十一日手书,敬悉,论一首亦收到。展诵数过,觉于所谓皇朝武功颇有微词,且威海光绪二十四年五月定约,庆王画押、九龙光绪二十四年四月定约,李文忠画押、胶湾光绪二十四年二月定约,翁同龢画押、广湾、旅大约文未刊等处定约之事,多在庆邸秉政时代,微嫌与现今当道亦有触犯,故拟不登,原稿仍奉缴。如有余闲,请撰千余字者一首,即可应急。如实不及,即由济代撰,亦无不可,但恐人言瑕瑜杂出耳。

说鬼神文抄就寄横滨,务请露封,俾得一读。《绣像小说》第二册遵饬寄呈。太炎等事,闻工部局中人云猝难定议。又闻人言,事为英、日两国所持,久之不胜,必有红顶花翎者数人晦气。伯唐调归,问之穰卿,含糊以应,但云渠久有此意,恐其必有必不得已之故也。经济特科,鄙见仍为都察院、翰林院人所毁,恐若辈出而分利,公以为然否?盍作一论登诸日报,以发其隐。闻梓泉罢藩司,确否?即请著安。

张元济顿首 十四日

考释:第[34]信云廿四史“已全交葆良带呈”,而此信提及“葆良想已到,廿四史尚可用否”,正与前信相接。

[37]1903年8月14日

穗卿先生:

奉六月十九日手示,敬诵悉。论文收到,尚可赶登。济近因外姑病危,日往照料,正苦不能握管,得尊稿,不啻久旱甘霖也。愿云信已寄并为保险。《中国社会之原》一论,捧读两过,民与百姓之辨,真可谓千古卓识;蚩尤与黄帝之战,为土客互争,亦新亦确。今年《新民丛报》颇减色,得此可以起衰,特不知未成诸篇何日可以续成耳。都门党祸复兴,闻政府已向德使要其交出蔡民友。网罗甚密,我辈尚宜谨慎行事,但不知将来又结何果,公试以慧眼观之。肃此,敬请台安。

元济顿首 廿二日

考释:癸卯年五月廿九日(1903年6月24日),夏曾佑在《新民丛报》第34号发表《中国社会之原》,其中提到“民与百姓之辨”“土客互争”等。

[38]1903年8月15日

穗卿先生:

昨日肃上一函,计荷垂察。又老属代送尊处赙仪洋银百圆,兹已由公学取到,特托颂兄设法汇呈,乞察收。敝处一款刻不须用,无容亟亟归还也。论如续成,祈即寄下,企盼之至。敬请台安。

张元济顿首 廿三日

考释:第[40]信云“前月廿三日,托颂谷寄上又陵所寄奠分百元”,与此信日期及“又老属代送尊处赙仪洋银百圆……特托颂兄设法汇呈”事相应。第[40]信作于癸卯年七月初二日,故知此信作于癸卯年六月。

[39]1903年8月18日

穗卿先生:

二十日寄一函,二十三日托颂谷寄一函,并附又陵奠敬壹百元,谅先后达览。昨奉到二十日手教,敬悉。廿四史缺页遵饬补,补到即寄。家岳母于昨日逝世,内子怀孕足月,深恐有变,心绪恶劣,不克多述,即颂台安。

张元济顿首 廿六日

考释:第[40]信有“家岳母于前月杪逝世”语。

[40]1903年8月24日

穗卿先生:

前月廿六日肃上一函,计荷察入。一昨晤李提摩太,已将前函所询两节答复如左:一、到馆不必定期,有须面商事件,可随时诣馆面商;一、馆事与李提摩太及一西人华姓者交涉。至所约三款及八月来馆各节,均已允诺。特此知照,乞垂察。

前月廿三日,托颂谷寄上又陵所寄奠分百元,已否收到,至为念念。《外交报》应送薪水,除划付购廿四史价外,所余无多,拟俟积有成数,再行寄奉。近日又专候大稿,不知何时可以惠下,企盼之至。家岳母于前月杪逝世,济须为料理丧事,毋暇握管,且心绪烦乱,亦不能成文也。专此,敬请台安。

张元济顿首 七月初二日

考释:据信中张元济为夏曾佑联系李提摩太事及张元济岳母去世事,可确定是信作于癸卯年。

[41]1903年8月26日

穗卿先生:

初二日肃上一函,发递后,叠接前月廿九、三十日两次手书,敬诵悉。文两首已交颂公,其论洋书一篇,议论极精,惟与外交关合者只有教会一段,稍嫌未合。以示颂公,渠甚欲得之,故一并付与。嗣后公为敝处撰述,拟求专就国际立论,似较切合,伏祈垂察。

俄日战事,鄙见必不能成。近闻俄日两国彼此协商此小田切为人言之,若然则事可大定矣。此事既定,鄙意我政府必任意颓放,一味敷衍,外人有求必应,专为得过且过之计。前犹欲外人赞其维新,以后必并无此念,是为政府一面所见之果。至于国民一面,或可稍有进步,盖由于有反动力也。未知明者以为然否?

党祸复兴,《苏报》不过为其引线,至其爆发之料,自戊戌后,本自常在,其所以敢藉手于《苏报》者,亦由渐熟外事而起,特当轴诸人未能脱除土气,故不免弄巧成拙耳。不然,取章、邹诸人之头何难哉!稚晖举动,沪上久有所闻,并云其旅费即恪士所赠,然无以征实。果能有此手段,其人真自不凡,但恐其无此绝大魄力,能始终弥缝耳。民友已归沪,其所以归者,由泰晤士报馆访事告之颂公:政府已请德使交出,且闻已有允许之信,同人遂电促之归,然民友在胶固一无所闻也。意者访事之言未尽信欤?伯唐召归,事恐不确,问之穰卿,亦不能举其实;前月中旬得杏南信,亦未道及一字,盖谣传矣。

家岳母逝世,济为料理丧事,亦颇烦琐。内子将届产期,骤闻此变,事甚可险,幸数日以来尚无意外。承注极感。肃复,敬颂文祉。

张元济顿首 七月初四日

考释:年份据《苏报》事件确定。

[42]1903年9月9日

穗卿先生:

奉初九、十一两次手书,敬诵悉。报薪遵命代存,纸购就即寄。论已收到,银行时代一层,命意至精,后论官士两派,有数语稍嫌过于刻画,恐触忌讳,僭易数字,亦聊以周旋时俗而已,想公不我责也。

《苏报》案中诸人恐将脱免,自仆观之,于全社会有损无益。一、国家有所顾忌,不能引起反动力;二、伪托者有所倚赖,不能益磨炼以求其真。慧眼观之,以为何如?周孝怀为岑云帅来此拉客,欲以此施之于公,能不为所拉去否?

连日舍亲处题主、开吊、出殡,今甫毕事,致稽裁答,歉歉。敬请台安。

张元济顿首 十八日

考释:信中提及“论已收到”,即《论俄约决议后之情形》,载《外交报》癸卯年第22号,总第56期,1903年9月16日。该文收入《夏曾佑集》上册,页80—82。文中提到“银行之时代”,以及“一征诸官”“二征诸士”“三征诸工商”“四征诸农夫”等内容,故是信作于癸卯年七月十八日(1903年9月9日)。

[43]1903年9月23日

穗卿先生:

廿二、廿七日两次手示均敬悉。访李提摩太未得见,尊意已经函达,尚未得覆。《论外人干预内乱》一文,极佳,亦僭易数字,已付印矣。记得前月廿三、四日尚寄呈东洋纸四卷,未知已否收到。余续布。敬请素安。

张元济顿首 初三日

寄上本馆用纸若干页,请收用,免数字数及复录之烦。下二期论如得暇,请即撰下,因各期逾期已久,欲赶紧补出也。

考释:《论外人干预内乱》一文(未署名,未收入《夏曾佑集》),刊于《外交报》癸卯年第24号,总第58期,光绪二十九年八月十五日(1903年10月5日)。故是信作于癸卯年八月。

[44]1903年10月5日

穗卿先生:

叠奉初八、初十两日手书,敬悉。论一首亦收到。此文词意尤胜,已属馆人提前登录矣。葆良见过两面,所示事尚未道及,济自不便提问。既云合股,决非官事,日后虽有迁调,不致中辍。梓泉或当去皖,葆良暂未必离。至于两三年后如何情形,则非吾辈今日之所能预料,且亦不必预计也。事果能成,公自以舍沪就彼为善,惟广学会已经屡约,似须稍为斡旋,或姑援试办之约,限满即托故去,或别以他辞谢之,统祈酌定。

又老来书云“托公觅购佛经数种,千万为之一办,现正需用甚亟”等语,谨代达,祈察。又老所译穆勒约翰《自由释义》已经脱稿,易名《群己权界论》,即日由商务印书馆印行。昨读一过,乃知吾中国一道同风之说,无异自戕。近人辄言唤起国民精神,是书庶足当之矣。

中国固无外交,然如战国,如汉,如唐,如宋,亦有类似之处。济欲求公椽笔,上下千古,详其得失,发为鸿文,登诸报首,以餍阅者之望,不知能许我否?廿四史缺叶已补若干叶来,尚未全,并告。专此,敬请著安。

张元济顿首 八月十五日

考释:严复译《群己权界论》,上海商务印书馆1903年初版。

[45]1903年10月9日

穗公青鉴:

接十四日手示,敬诵悉。《韦驮》英梵四册久已收到,存报馆中,不知如何竟尔遗忘,故又老来书属向公索取,前函且为照达,微公书来,竟不复记忆矣。荒唐至此,罪无可逭。昨已封固寄津。致又老书,乞为道歉,济亦当自行请罪也。尊恙只是便血,此外无他恙否?嫁女事毕,曷来沪就诊。八、九、十三日来书均收到,已于十五日奉覆,想已达览矣。专此,敬请摄安。

元济顿首 八月十九日

考释:是信云“嫁女事毕”,见夏曾佑日记“癸卯年八月二十七日”条“是日嫁子于吴婿”。

[46]1903年10月16日

穗卿先生:

月之十九日肃上一函,昨得廿三日手书,知尚未达览,何迟迟也。英梵《韦驮》已于本月十九日寄津,计日当可收到。贵体近日何如,极以为念。台从大约何日可以来沪,亟欲相见。《社会通诠》先未闻有是书,疑即《群学肄言》别名,今晨已代购上品一部。归寓读又老来书,乃知别有所谓《社会通诠》者,今译方过半,公何闻之早也!又老书并云:此书若早成,大著《中国社会之原》必能添入多少新意。将来译竟,必欲请公一读,添入吾国印证云云。附闻。《群学肄言》不知尚用得着否?如不需之,济可留下。《群己权界论》九月中旬必可出书,届时台从如未到沪,必代购奉。委补廿四史缺页,兹已照单补就,惟有数页不知其果完与否,乞审之。承允撰文,至感至感。济颇欲荟集大著,刻一专集,以饷学者,尊意如以为可行,乞示体例。肃此,敬请台安。

张元济顿首 八月廿六日

考释:严复译《群己权界论》,上海商务印书馆1903年初版。

[47]1903年11月10日

穗卿先生:

昨饬送上论说用纸,想荷察入。晚间由报馆送来大著一篇,言中有“非俄得之一月乎”句,“一月”二字未了,请核示。又言全篇共三十一行每页二十四行,第二页空行太多,可否请再将未尽之意增入三四百字。冒昧代陈,幸祈鉴察。敬请台安。

张元济顿首 九月二十二日

考释:《外交报》癸卯年第28号(癸卯九月二十五日,1903年11月13日)刊载论说《论俄约终宜力拒》(未署名,未收入《夏曾佑集》),文中“非俄约之一事乎”句,应即此信“非俄得之一月乎”的准确表达。

[48]约1903年11月21日

示敬悉。需款寓中所有不足,准于今明奉上。《历史教科书》事,稍缓诣谈。承示张天师云云,不知聋公如何接待,与言何事,亦可见报馆之势力矣。复上穗公足下。

元济顿首 初三日

考释:夏曾佑《中国历史教科书》第一册出版于1904年,1903年张元济即开始筹划出版《中国历史教科书》事。而夏曾佑癸卯年九月前一直在安庆,九月十五日才从安庆到上海,十月初三日日记:“访李提摩太。晚,益斋、穰卿、菊生来,同至雅叙。”十月初四日、初五日、初七日、初九日日记均有与张元济会面记录。如此频繁的会面,可能是在商谈《中国历史教科书》事。十一月初三日夏曾佑不在上海,十二月初三日略晚,故是信约作于癸卯年十月初三日(1903年11月21日)。

原标题:《栾伟平丨北京大学图书馆藏张元济致夏曾佑信札考释(上)》