七年备孕,成功圆梦

广医三院医疗团队

创造了体外“备份子宫”

为患者进行药物筛选

最终成功帮助患者圆了妈妈梦

这也是国内外首次报道的案例

近期,经历了多次住院、6次多学科会诊,总计住院数十余天之后,第7次怀孕的小娟(化名)终于迎来了她梦寐以求的时刻——宝宝的平安诞生。在此之前,小娟已经经历了六次流产,被诊断为不明原因反复流产的她,几年间辗转了多家医院,无法确定流产原因、无法对症治疗。

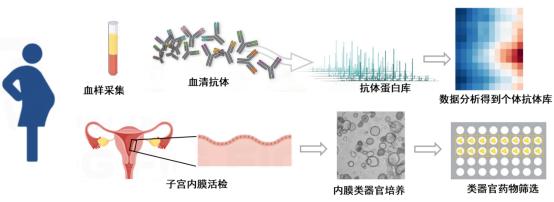

对此,广医三院医疗团队借助广东省产科重大疾病重点实验室的科研平台,创新性地采用子宫内膜类器官培养技术,为小娟创造了一个体外“备份子宫”。通过对类器官进行药物筛选,联合多学科团队进行干预,最终帮助小娟实现了为人母的愿望。

为何反复流产

小娟前六次怀孕均在妊娠早期出现胚胎停育,但流产后进行病理及胎儿染色体检测均未发现明显异常。第六次怀孕后,尽管小娟这次她非常小心地住院保胎,却仍在孕16周时因羊水过少、胎儿发育不良而不得不引产。

“基因检测结果提示小娟夫妻的受精卵这颗‘种子’是没问题的,那么出现问题最有可能是子宫内膜这个‘土壤’,也就是小娟的子宫内膜可能存在不利于胚胎成长的因素。”广州医科大学附属第三医院、广东省重症孕产妇救治中心陈敦金主任解释说。

受精卵这颗生命的“种子”需要一片健康的“土壤”才能扎根成长,而子宫内膜正是关键所在。经过检查,团队发现小娟的子宫内膜在转化为适合怀孕的“蜕膜”过程中存在问题,特别是炎性细胞较多,导致内膜环境不利于胚胎发育。

在以往类似的案例中,患者需要尝试各种各样的药物,去找到最适合自己的方案。但通过这种“大撒网”用药的传统治疗方式,会带来很大的不确定性,风险较高。为了能够使用个性化方案精准治疗,团队决定通过体外类器官培育的方式,更直观地评估其功能及药物干预效果,为小娟精准筛选药物。

“备份子宫”带来新希望

在广东省产科重大疾病重点实验室,研究员张爽团队提取小娟的子宫内膜组织,进行病理检测和转录组学分析,并在体外培育出子宫内膜类器官。他们通过检测类器官的激素响应和容受态(子宫内膜在特定时期对胚胎的接受能力),动态筛选出优化子宫内膜环境的药物组合,为小娟量身定制了治疗方案。

实验室进行类器官培养和药物筛选流程图示

结合研究结果,广医三院组织了产科、妇科、风湿免疫科等多学科进行会诊讨论,共同为小娟制定了治疗方案。通过为期三个月的药物干预,帮助将她的子宫内膜调整到更加适宜胚胎成长的状态。

最终,在医院多学科团队的全力护航下,怀孕34周的小娟通过剖宫产顺利分娩出一位“小龙女”,出生体重1770g。

刚出生时的宝宝

“小娟这个案例,我们采用了科研成果与临床治疗结合的创新思维,一方面,我们创新地将科研的成果转化至临床治疗之中,另一方面,我们也通过临床案例对科研构建的模型进行检验。”陈敦金教授表示,“我们的目标并不止步于此,这个案例治疗的成功经验,为我们治疗不明原因复发性流产患者提供了新的思路,我们创新性地提供了体外‘类器官’培养性治疗药物筛选、临床较为‘精准的药物干预’行之有效的先例,对于临床与科研工作有机结合、科研直接参与临床治疗的创新思路意义非凡。”

知识多一点

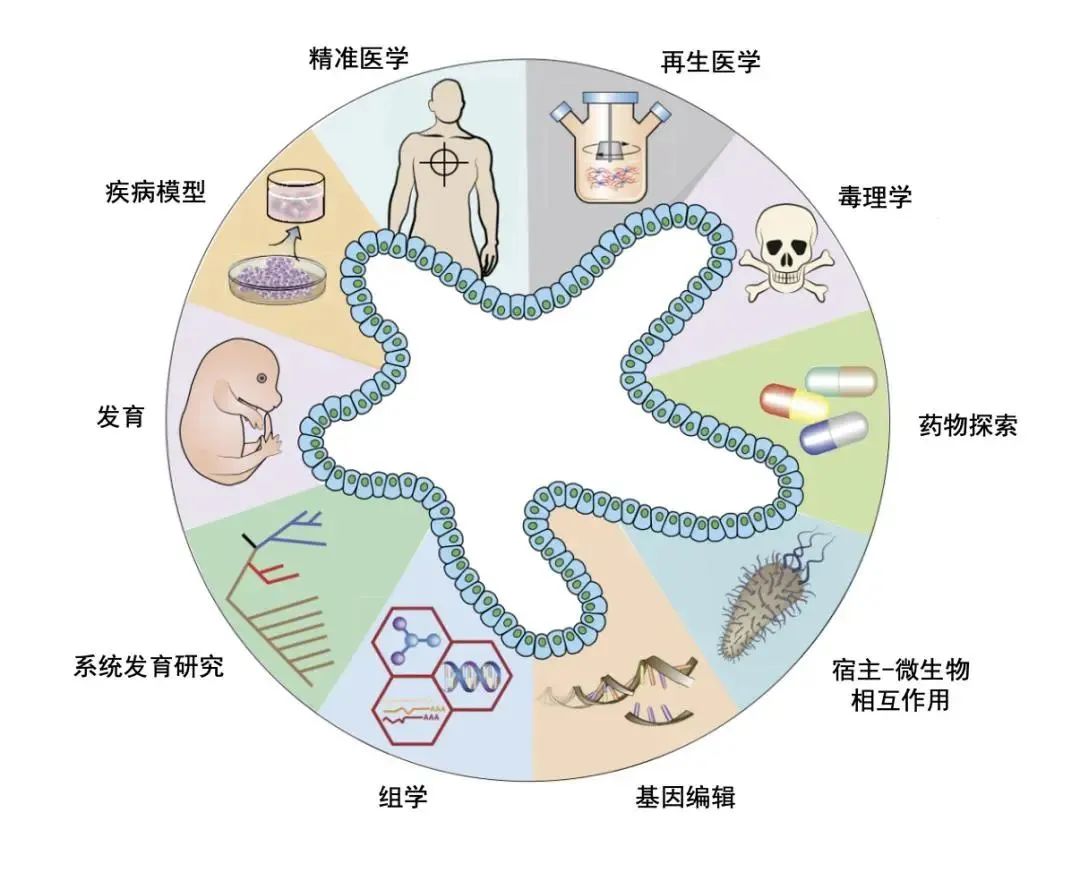

这项研究所利用的“类器官”技术,其实也可广泛应用于医学及其他方向探索上。作为一种新型模型,“类器官”在科学研究领域亦具有非常大的潜力。

“类器官”是指由一簇具有自我更新、自我组织能力的细胞在体外构成的3D微型器官,在一定程度上类似于人体真实的组织器官。与2D细胞培养相比,“类器官”拥有与对应器官相似的细胞、空间组织,具有人体全部的遗传特征,因此能在体外长期培养并模拟真实器官的功能,在基础研究及临床诊疗方面有广阔的应用前景。

“类器官”技术的多种应用

随着技术的发展以及多学科之间的结合,期待“类器官”进一步向临床研究和医学应用转化,为人类疾病研究和发育探索带来更多可能。

资料参考:广州日报、南方+、羊城晚报、广州医科大学附属第三医院、细胞世界

图片来源同上,非商业用途,若构成侵权,请联系我们进行删除

继续滑动看下一个轻触阅读原文

广州市科协向上滑动看下一个

原标题:《子宫也能“备份”?广州医学专家帮助患者圆了妈妈梦!》